Penanganan Korban Gempa Bumi di Indonesia

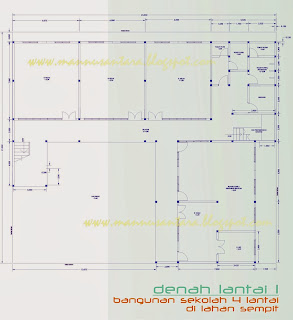

Gambar Peta Zonasi Gempa Bumi Indonesia

(klik gambar untuk memperbesar / click picture to enlarge)

Penanganan Korban Gempa Bumi di Indonesia

Kendala penanganan korban bencana gempa bumi

Setiap bencana, terutama bencana besar yang terjadi dengan energi merusak yang besar, seperti gempa bumi selalu membawa duka cita yang mendalam untuk korban jiwa dan luka-luka, dan keprihatinan atas kerugian moral dan material yang besar. Hal ini diperparah jika penyaluran bantuan terlambat, akan semakin menambah kegelisahan dan kekhawatiran korban yang selamat. Dari pengalaman penanganan bencana gempa bumi di Indonesia, sampai seminggu setelah bencana terjadi, di media massa masih saja terdapat banyak daerah yang belum tersentuh bantuan. Selain faktor prasarana transportasi yang rusak akibat bencana, terlambatnya penanganan dan bantuan juga terjadi karena birokrasi yang berbelit. Dengan terlambatnya bantuan bahan pangan, maka untuk mendapatkan makanan, para korban mencari sisa-sisa bahan pangan dari reruntuhan bangunan rumah dan lingkungan sekitar baik yang masih layak dimakan maupun tidak, lalu dikumpulkan dan dimasak bersama untuk konsumsi warga terdekat.

Uang pun tidak berguna karena tidak ada pasar atau toko yang buka. Dengan selalu berulangnya kejadian ini, terkesan pemerintah daerah tidak siap dan tidak tanggap terhadap bencana, sehingga tidak bisa membedakan antara keadaan darurat dengan keadaan normal. Tidak bisa dibayangkan nasib korban yang berada di daerah yang kondisi jalannya rusak akibat gempa. Walaupun sudah ada bantuan memakai helikopter pun, itu sudah sangat terlambat, sporadis, dan tidak berdasarkan pengetahuan atas jumlah penduduk setempat, sehingga tidak ada asumsi jumlah bantuan yang paling tidak mendekati jumlah yang cukup.

Peristiwa bencana alam di Aceh seharusnya bisa menjadi pelajaran pemerintah dan rakyat Indonesia, dan kembali disadarkan bahwa negeri kita ini berada di wilayah rawan bencana alam, terutama gunung meletus dan gempa bumi yang bisa memicu timbulnya tsunami. Tapi pola penanganan yang lamban kembali terulang pada peristiwa gempa bumi DIY dan Jateng, padahal skala bencana di wilayah ini – dengan tidak bermaksud menyepelekan -- jauh ‘lebih ringan’ dari pada di Aceh. Seperti yang juga telah disampaikan di salah satu media massa, bahwa masyarakat Indonesia memang telah akrab dengan bencana, namun tidak mengakrabi cara-cara penyelamatan diri dan antisipasi kalau terjadi bencana. Terutama bencana alam yang datangnya tidak bisa diprediksi namun mempunyai potensi merusak yang dahsyat.

Akan tetapi mengapa pemerintah masih menerapkan birokrasi ala membuat KTP yang berbelit : harus ada keterangan RT/ RW/ Kelurahan, permohonan bantuan baru bisa diajukan. Itu pun masih perlu dicek kebenarannya, layak atau tidak menerimakan bantuan. Skenario macam apa ini? Bagaimana kalau aparat itu tewas, atau luka berat, siapa yang bertanggung jawab? Mengapa masih ada prasangka negatif pemerintah terhadap rakyat pada kondisi seperti ini ? Apakah pemerintah menyangsikan ketulusan dan kejujuran rakyat yang menderita ? Ataukah pemerintah sudah tidak bisa lagi merasakan kegelisahan dan penderitaan rakyat, karena pemerintah biasa menyelewengkan proyek dan korupsi mengatasnamakan rakyat ? Mengapa pemerintah lebih mengkhawatirkan adanya ketidakbenaran berita kelaparan di suatu desa, dari pada kekhawatiran akan terjadinya kematian-kematian baru akibat kelaparan, kedinginan, dan luka berat ? Pola pikir dan birokrasi kuno ini harus ditinggalkan !! Apakah pemerintah tidak bisa membedakan keadaan normal dengan bencana?

Cara yang lebih baik adalah dengan menjadikan kantor lurah atau desa menjadi ujung tombak penyaluran bantuan. Kumpulkan Lurah dan Kades atau yang mewakilinya untuk mengetahui jumlah penduduk dan KK. Untuk keadaan darurat, dalam waktu 2 x 24 jam, berikan bantuan awal sebanyak ± 5 kg beras/ KK untuk konsumsi selama 3 hari, sambil menunggu pasokan bantuan dari luar untuk hari-hari berikutnya. Kemudian pada hari ketiga setelah bencana, berikan bantuan tahap kedua untuk kebutuhan pangan selama seminggu, yaitu antara hari ke-4 sampai hari ke-10. tahap ini dapat diulangi pada minggu berikutnya sampai pasokan lancar dan cukup. Pemerintah harus melakukan pengawasan, baik intern maupun ekstern.

Sebenarnya sarana dan prasarana, serta pola tata ruang kota dan wilayah sampai ke pedesaan di Yogyakarta, sangat mendukung untuk itu. Dengan komunikasi aparat desa dan atau kelurahan dengan camat, dan para camat dengan bupati atau wali kota, dapat diketahui kondisi umum warga. Jadi warga tidak usah mengikuti prosedur kaku dan berbelit yang memperlama pasokan bantuan tiba di lokasi bencana. Karena, setiap menit keterlambatan bantuan, meningkatkan kemungkinan potensi korban jiwa yang akan jatuh. Jangan sampai niat baik dikotori oleh cara penanganan yang salah. Jangan sampai rakyat dikorbankan untuk eksperimen prosedur-prosedur penanganan yang membingungkan dan merugikan.

Sebenarnya penanganan bencana di Aceh sudah membuktikan hal itu. Tapi kelemahan penanganan bencana di Aceh terulang lagi di Yogyakarta dan Jateng. Padahal bencana di Yogya jauh ‘lebih ringan’ daripada Aceh. Pemerintah harus bekerja 24 jam sehari, aktifkan telepon dan buka hotline serta pos pengaduan. Tidak ada kata “besok”. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat meminta pemilik atau pengelola pasar tradisional dan atau modern yang masih punya stok pangan untuk mengeluarkan stoknya demi kemanusiaan, dengan jaminan pembayaran dari pemerintah. Hal ini perlu untuk mendapatkan sumber-sumber pangan terdekat, sejak dini sebelum bantuan dari luar daerah tiba. Selain pula dari badan pemerintah seperti Bulog tentunya. Dengan diberikannya bantuan tepat waktu, tepat sasaran, tepat besaran dan tepat guna, maka terhindarlah efek-efek negatif yang bisa terjadi setelah bencana. Mulai dari meminta uang di jalan; pencurian dan penjarahan rumah, pasar, hasil pertanian dan ternak; aksi memborong bahan pangan oleh kalangan masyarakat yang kaya; kelaparan yang menjurus pada timbulnya penyakit serta kematian; juga pengungsian yang tidak perlu terjadi, terutama dari desa ke kota untuk mendekati sumber pengumpulan bantuan. Dengan demikian rasa percaya rakyat kepada pemerintah akan terpelihara. Kemudian disusul keamanan dan ketenangan yang tercipta, walaupun dalam keadaan darurat, yang sangat mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi kelak.

Sebagai preseden yang baik dalam menyikapi bencana adalah di Jepang. Setelah bencana gempa bumi di Kota Kobe yang menewaskan ribuan jiwa tahun 1994 lalu, pemerintah Jepang segera membentuk Badan Mitigasi Bencana. Tugas lembaga ini tidak saja memperingatkan penduduk akan potensi bencana alam, namun sampai ke pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk. Penduduk dididik untuk siap menghadapi bencana kapan pun. Diajari untuk bisa menyelamatkan diri saat dilanda bencana, melakukan pertolongan pertama bagi orang lain dan langkah-langkah pemulihan pasca-bencana. Ini semua dilakukan tidak saja pada institusi pendidikan dan pihak terkait, tapi juga kalangan dunia usaha bahkan sampai ke para ibu rumah tangga. Setiap keluarga diberikan buku panduan untuk mengantisipasi dan melakukan tindakan terhadap bencana dengan format yang menarik dan mudah dimengerti berbagai kalangan. Buku ini juga mencakup bagaimana teknik membangun rumah yang tahan gempa.

Pada masa kini, masyarakat yang siap menghadapi bencana adalah penduduk yang tinggal di wilayah yang pernah terjadi bencana besar, karena mereka menarik pelajaran langsung dari apa yang mereka alami. Seperti di Flores yang mengalami gempa bumi dan tsunami pada 1992, dan Biak pada 1995. Serta tentu saja masyarakat Aceh, Yogyakarta, Pangandaran dan Cilacap. Tapi keadaan ini pun juga dapat diragukan pada penduduk di daerah yang mengalami bencana, tetapi sudah sangat lama berlalu. Seperti penduduk di pesisir selatan Sumatera dan barat Jawa yang berhadapan langsung dengan Gunung Krakatau yang meletus lebih dari 120 tahun yang lalu. Maklum, sebagian besar rakyat kita terjangkit penyakit lupa dan tidak waspada.

Hal itu diperparah lagi dengan tidak adanya catatan sejarah tertulis –yang kalau pun ada, sangat terbatas -- untuk mengingatkan masyarakat di wilayah rawan bencana, akan potensi bencana dan memacu kewaspadaan dan persiapan. Karena sejarah bencana itu hanya dituturkan secara lisan, dan makin lama pudar dan dilupakan seiring berjalannya waktu, dan nyaris menjadi dongengan saja. Perlu penyadaran masyarakat terhadap potensi dan bahaya bencana serta cara mengantisipasi, menghadapi, menyelamatkan diri, dan usaha-usaha meminimalkan korban dan kerugian materi (mitigasi bencana). Hal ini sangatlah bijak jika menjadi kearifan lokal secara kolektif.

Hal-hal yang memicu besarnya korban bencana gempa bumi

Uang pun tidak berguna karena tidak ada pasar atau toko yang buka. Dengan selalu berulangnya kejadian ini, terkesan pemerintah daerah tidak siap dan tidak tanggap terhadap bencana, sehingga tidak bisa membedakan antara keadaan darurat dengan keadaan normal. Tidak bisa dibayangkan nasib korban yang berada di daerah yang kondisi jalannya rusak akibat gempa. Walaupun sudah ada bantuan memakai helikopter pun, itu sudah sangat terlambat, sporadis, dan tidak berdasarkan pengetahuan atas jumlah penduduk setempat, sehingga tidak ada asumsi jumlah bantuan yang paling tidak mendekati jumlah yang cukup.

Peristiwa bencana alam di Aceh seharusnya bisa menjadi pelajaran pemerintah dan rakyat Indonesia, dan kembali disadarkan bahwa negeri kita ini berada di wilayah rawan bencana alam, terutama gunung meletus dan gempa bumi yang bisa memicu timbulnya tsunami. Tapi pola penanganan yang lamban kembali terulang pada peristiwa gempa bumi DIY dan Jateng, padahal skala bencana di wilayah ini – dengan tidak bermaksud menyepelekan -- jauh ‘lebih ringan’ dari pada di Aceh. Seperti yang juga telah disampaikan di salah satu media massa, bahwa masyarakat Indonesia memang telah akrab dengan bencana, namun tidak mengakrabi cara-cara penyelamatan diri dan antisipasi kalau terjadi bencana. Terutama bencana alam yang datangnya tidak bisa diprediksi namun mempunyai potensi merusak yang dahsyat.

Akan tetapi mengapa pemerintah masih menerapkan birokrasi ala membuat KTP yang berbelit : harus ada keterangan RT/ RW/ Kelurahan, permohonan bantuan baru bisa diajukan. Itu pun masih perlu dicek kebenarannya, layak atau tidak menerimakan bantuan. Skenario macam apa ini? Bagaimana kalau aparat itu tewas, atau luka berat, siapa yang bertanggung jawab? Mengapa masih ada prasangka negatif pemerintah terhadap rakyat pada kondisi seperti ini ? Apakah pemerintah menyangsikan ketulusan dan kejujuran rakyat yang menderita ? Ataukah pemerintah sudah tidak bisa lagi merasakan kegelisahan dan penderitaan rakyat, karena pemerintah biasa menyelewengkan proyek dan korupsi mengatasnamakan rakyat ? Mengapa pemerintah lebih mengkhawatirkan adanya ketidakbenaran berita kelaparan di suatu desa, dari pada kekhawatiran akan terjadinya kematian-kematian baru akibat kelaparan, kedinginan, dan luka berat ? Pola pikir dan birokrasi kuno ini harus ditinggalkan !! Apakah pemerintah tidak bisa membedakan keadaan normal dengan bencana?

Cara yang lebih baik adalah dengan menjadikan kantor lurah atau desa menjadi ujung tombak penyaluran bantuan. Kumpulkan Lurah dan Kades atau yang mewakilinya untuk mengetahui jumlah penduduk dan KK. Untuk keadaan darurat, dalam waktu 2 x 24 jam, berikan bantuan awal sebanyak ± 5 kg beras/ KK untuk konsumsi selama 3 hari, sambil menunggu pasokan bantuan dari luar untuk hari-hari berikutnya. Kemudian pada hari ketiga setelah bencana, berikan bantuan tahap kedua untuk kebutuhan pangan selama seminggu, yaitu antara hari ke-4 sampai hari ke-10. tahap ini dapat diulangi pada minggu berikutnya sampai pasokan lancar dan cukup. Pemerintah harus melakukan pengawasan, baik intern maupun ekstern.

Sebenarnya sarana dan prasarana, serta pola tata ruang kota dan wilayah sampai ke pedesaan di Yogyakarta, sangat mendukung untuk itu. Dengan komunikasi aparat desa dan atau kelurahan dengan camat, dan para camat dengan bupati atau wali kota, dapat diketahui kondisi umum warga. Jadi warga tidak usah mengikuti prosedur kaku dan berbelit yang memperlama pasokan bantuan tiba di lokasi bencana. Karena, setiap menit keterlambatan bantuan, meningkatkan kemungkinan potensi korban jiwa yang akan jatuh. Jangan sampai niat baik dikotori oleh cara penanganan yang salah. Jangan sampai rakyat dikorbankan untuk eksperimen prosedur-prosedur penanganan yang membingungkan dan merugikan.

Sebenarnya penanganan bencana di Aceh sudah membuktikan hal itu. Tapi kelemahan penanganan bencana di Aceh terulang lagi di Yogyakarta dan Jateng. Padahal bencana di Yogya jauh ‘lebih ringan’ daripada Aceh. Pemerintah harus bekerja 24 jam sehari, aktifkan telepon dan buka hotline serta pos pengaduan. Tidak ada kata “besok”. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat meminta pemilik atau pengelola pasar tradisional dan atau modern yang masih punya stok pangan untuk mengeluarkan stoknya demi kemanusiaan, dengan jaminan pembayaran dari pemerintah. Hal ini perlu untuk mendapatkan sumber-sumber pangan terdekat, sejak dini sebelum bantuan dari luar daerah tiba. Selain pula dari badan pemerintah seperti Bulog tentunya. Dengan diberikannya bantuan tepat waktu, tepat sasaran, tepat besaran dan tepat guna, maka terhindarlah efek-efek negatif yang bisa terjadi setelah bencana. Mulai dari meminta uang di jalan; pencurian dan penjarahan rumah, pasar, hasil pertanian dan ternak; aksi memborong bahan pangan oleh kalangan masyarakat yang kaya; kelaparan yang menjurus pada timbulnya penyakit serta kematian; juga pengungsian yang tidak perlu terjadi, terutama dari desa ke kota untuk mendekati sumber pengumpulan bantuan. Dengan demikian rasa percaya rakyat kepada pemerintah akan terpelihara. Kemudian disusul keamanan dan ketenangan yang tercipta, walaupun dalam keadaan darurat, yang sangat mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi kelak.

Sebagai preseden yang baik dalam menyikapi bencana adalah di Jepang. Setelah bencana gempa bumi di Kota Kobe yang menewaskan ribuan jiwa tahun 1994 lalu, pemerintah Jepang segera membentuk Badan Mitigasi Bencana. Tugas lembaga ini tidak saja memperingatkan penduduk akan potensi bencana alam, namun sampai ke pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk. Penduduk dididik untuk siap menghadapi bencana kapan pun. Diajari untuk bisa menyelamatkan diri saat dilanda bencana, melakukan pertolongan pertama bagi orang lain dan langkah-langkah pemulihan pasca-bencana. Ini semua dilakukan tidak saja pada institusi pendidikan dan pihak terkait, tapi juga kalangan dunia usaha bahkan sampai ke para ibu rumah tangga. Setiap keluarga diberikan buku panduan untuk mengantisipasi dan melakukan tindakan terhadap bencana dengan format yang menarik dan mudah dimengerti berbagai kalangan. Buku ini juga mencakup bagaimana teknik membangun rumah yang tahan gempa.

Pada masa kini, masyarakat yang siap menghadapi bencana adalah penduduk yang tinggal di wilayah yang pernah terjadi bencana besar, karena mereka menarik pelajaran langsung dari apa yang mereka alami. Seperti di Flores yang mengalami gempa bumi dan tsunami pada 1992, dan Biak pada 1995. Serta tentu saja masyarakat Aceh, Yogyakarta, Pangandaran dan Cilacap. Tapi keadaan ini pun juga dapat diragukan pada penduduk di daerah yang mengalami bencana, tetapi sudah sangat lama berlalu. Seperti penduduk di pesisir selatan Sumatera dan barat Jawa yang berhadapan langsung dengan Gunung Krakatau yang meletus lebih dari 120 tahun yang lalu. Maklum, sebagian besar rakyat kita terjangkit penyakit lupa dan tidak waspada.

Hal itu diperparah lagi dengan tidak adanya catatan sejarah tertulis –yang kalau pun ada, sangat terbatas -- untuk mengingatkan masyarakat di wilayah rawan bencana, akan potensi bencana dan memacu kewaspadaan dan persiapan. Karena sejarah bencana itu hanya dituturkan secara lisan, dan makin lama pudar dan dilupakan seiring berjalannya waktu, dan nyaris menjadi dongengan saja. Perlu penyadaran masyarakat terhadap potensi dan bahaya bencana serta cara mengantisipasi, menghadapi, menyelamatkan diri, dan usaha-usaha meminimalkan korban dan kerugian materi (mitigasi bencana). Hal ini sangatlah bijak jika menjadi kearifan lokal secara kolektif.

Hal-hal yang memicu besarnya korban bencana gempa bumi

Hal-hal yang memicu besarnya korban jiwa : padat penduduk, daya dukung lingkungan rapuh, rusaknya lingkungan hidup, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan manusia di saat-saat darurat. Hubungan manusia di wilayah rawan bencana seperti Indonesia harus harmonis dan berkesalingtergantungan dalam intensitas tinggi.

Pertama-tama adalah kepadatan penduduk yang tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai, keandalan bangunan yang dibuat, ketahanan pangan; kemandirian, tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap bencana, bagaimana menghadapi dan menanganinya Kemudian adalah daya dukung lingkungan yang rendah. Banyaknya kebutuhan akan lahan bagi pertanian dan terutama pemukiman di Yogyakarta dan Jawa Tengah, akibat pertumbuhan penduduk yang cepat. Maka tempat untuk vegetasi hidup dan kehidupan liar makin tersingkir, seperti hutan. Pada saat kondisi darurat, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di lahan di luar lahan pertanian dan pemukiman itu dapat mencukupi bahan pangan untuk sementara waktu itu, yaitu dapat berupa umbi-umbian, buah-buahan, bahkan hewan liar. Bahan bakar pun mudah didapat dari kayu di hutan/kebun. Dengan demikian para korban bencana dapat survive karena alam sekitarnya dapat diandalkan.

Tingkat dan intensitas hubungan antarsesama anggota masyarakat, yang kompak, penuh dengan kegotongroyongan dan semangat persaudaraan dan saling percaya dalam intensitas tinggi akan meningkatkan kemungkinan jumlah korban yang tertolong dan terselamatkan dengan segera, dan akan menentukan lamanya pemulihan pasca bencana. Juga sikap mental yang positif dan proaktif dari setiap pribadi akan memperkuat ketahanan setiap orang untuk pemulihan mental pasca-trauma, dan dengan demikian diharapkan segera dapat saling bekerja sama menuju perbaikan.

Kondisi bangunan dan hasil proyek infrastruktur dan konstruksi mulai dari rumah penduduk sampai hotel, kantor lurah sampai bupati, dari bangunan TK sampai PT, dari pasar tradisional sampai mall, dari tempat usaha rumah tangga sampai pabrik besar, dalam kurun 20 tahun terakhir ini sangat tidak bermutu. Mulai dari bahan bangunan yang tidak bermutu, karena penuh manipulasi dalam produksinya. Contohnya saat ini sangat sulit mencari besi beton ukuran 12 yang betul-betul berdiameter 12 mm. Manipulasi juga terjadi mulai dari distributor material sampai dengan kontraktor yang sarat kepentingan pribadi, ditambah lagi dengan urusan ijin administrasi pembangunan kepada pemerintah yang juga sarat korupsi dan pungli.

Jadilah sudah suatu bangunan sistem yang rapuh yang menjadikan pembuatan /pembangunan bangunan fisik yang rapuh pula dalam arti yang sebenarnya. Hal ini didasari dan diperparah dengan tingkat perekonomian yang rendah dan tidak merata. Jadi harus dimulai dari nol lagi.

Pengetahuan dan kemampuan masyarakat umum dalam membangun rumah tahan gempa juga menentukan ketahanan bangunan dari bencana. Masyarakat Jawa tradisional mempunyai kemampuan membangun rumah yang baik sejak masa prasejarah, namun yang telah menjadi tradisi turun temurun adalah membangun rumah dari kayu. Rumah adat tradisional dari bahan kayu memang tahan gempa -- terutama jika teknik pembuatannya benar -- sebab itu memang sifat dasar kayu, terutama kayu yang bermutu baik, seperti jati dan sonokeling. Namun di masa kini, di mana bahan kayu sulit didapat akibat musnahnya hutan di Jawa, masyarakat dihadapkan pada pilihan lain yaitu memakai bahan bangunan berbahan dasar bumi (batu, kerikil, pasir, tanah liat, logam) dan produk turunannya yang mendapat sentuhan teknologi manusia/ fabrikasi (semen, bata, genting, asbes, kawat, baja).

Penggunaan bahan bangunan berbasis bumi dan turunannya tadi, memerlukan teknik pembuatan tersendiri yang jauh berbeda daripada teknik pembangunan bangunan kayu. Inilah yang ternyata belum dikuasai sepenuhnya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Maka pengetahuan akan teknik membangun rumah tahan gempa inilah yang perlu disebarkan dan ditanamkan, supaya menjadi kearifan lokal, selayaknya membangun rumah adat, mengingat Indonesia adalah wilayah rawan gempa.

Ruang terbuka yang tidak cukup tersedia, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk sebagai tempat penyelamatan diri, pengungsian dan perawatan sementara, serta tempat menghindari runtuhan bangunan jika terjadi gempa bumi.

Banyak petinggi yang berpengalaman dalam penanganan bencana di Aceh yang jauh lebih dahsyat dari pada Yogya, tapi tidak segera dikonsolidasikan kepada bawahan, karena terlanjur dikuasai kepanikan. Diperparah pemerintah dan aparat keamanan tidak bisa mengendalikan kepanikan. Maka masyarakat yang panik pun mudah dipengaruhi dan dikuasai isu-isu menyesatkan seperti masuknya gelombang tsunami ke kota Yogya. Padahal isu itu dihembuskan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan dalam kesempitan. Seperti terjadinya penjarahan sepeda motor dan harta benda dari rumah penduduk oleh kawanan perampok, karena rumah-rumah ditinggalkan pemiliknya begitu saja untuk menyelamatkan diri. Isu tsunami itu juga membuat jatuhnya korban jiwa lebih besar, karena upaya penyelamatan korban yang sedang dilakukan pun bubar karena para penolong lari menyelamatkan diri, sehingga korban sekarat yang masih punya harapan hidup pun akhirnya tewas karena tidak ada tindakan medis lebih lanjut.

Masyarakat tidak sadar lingkungan, tidak tahu kondisi lingkungan sekitar, tidak mawas diri, kurang sosialisai dan pengetahuan, sehingga mudah terpengaruh isu-isu yang tidak benar dan mencelakakan, seperti isu datangnya tsunami yang masuk kota Yogya. Toh, jika pun terjadi tsunami, setinggi 10 meter, gelombang pasang itu ‘hanya’ akan melanda daratan sejauh kurang lebih 5 km dari bibir pantai. Contoh sederhana adalah tidak tahu ketinggian tanah tempat tinggal mereka di atas permukaan laut (dpl). Ketinggian tanah Kota Yogyakarta sendiri terletak di kisaran lebih dari 100 meter dpl. Petunjuk praktis dan sederhana dan mudah dilihat adalah tulisan pada papan nama Stasiun KA Tugu Yogyakarta. Di bawah nama stasiun ada angka +114, yang artinya ketinggian tanah Stasiun Tugu Yogyakarta itu terletak pada 114 meter dpl. Dengan demikian mustahil jika gelombang tsunami dapat mencapai Kota Yogya, apalagi Jalan Malioboro!

Kemudian birokrasi pengurusan pengambilan bantuan yang berbelit. Mental ABS, tidak bisa berinisiatif dan bergerak tanggap secara cepat. Karena budaya masyarakat yang terbentuk seperti itu.

Seiring dengan itu, oleh karena korban bencana begitu banyak, maka banyak RS di Yogya penuh kekurangan daya tampung pasien. Maka banyak korban mengusahakan diri mencari RS ke kota lain. Namun karena kurangnya koordinasi dari berbagai pihak, korban yang dirawat di kota lain, misalnya di Semarang, Jateng dipungut biaya. Masyarakat Indonesia kurang terbina dan tergembleng pengetahuan dan mentalnyasupaya sadar bencana serta sadar akan lingkungan alam sekitarnya. Misalnya mengikuti organisasi Pramuka, PMR atau Pecinta Alam tidaklah wajib, dan hanya dijadikan ekstrakulikuler pilihan saja. Ditambah lagi ada anggapan bahwa ikut organisasi Pramuka atau Pecinta Alam itu kuno, mahal dan bikin capek saja. Ini dikarenakan budaya massal yang terbentuk saat ini adalah budaya konsumerisme dan hedonisme yang gemerlap yang tentu lebih menarik minat anak muda, seperti suka belanja, main band yang sekedar ikut-ikutan, atau kebut-kebutan yang tak terarah. Maka yang mengikuti jenis ekstrakulikuler ini hanyalah siswa yang betul-betul berminat akan alam bebas dan mendapat dukungan penuh orang tuanya; atau siswa yang punya cita-cita menjadi dokter, tentara/ polisi, ahli biologi, geologi dan kehutanan. Jadi sangat subyektif sekali.

Subyektif, namun tidak didasari kesadaran, urgensi dan pengetahuan. Karena masyarakat khususnya orang tua pun kurang sadar (atau disadarkan?) akan pentingnya pendidikan alam bebas. Maka hal inilah yang menghasilkan ketidakmampuan massal sebagian besar masyarakat dalam penanganan swadaya secara mandiri dalam menghadapi bencana dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Kesimpulan

Masih banyak hal yang harus dibenahi dalam upaya penganan bencana, terutama bencana yang memiliki energi merusak yang besar, seperti gempa bumi dan tsunami.

Pertama-tama adalah kepadatan penduduk yang tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai, keandalan bangunan yang dibuat, ketahanan pangan; kemandirian, tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap bencana, bagaimana menghadapi dan menanganinya Kemudian adalah daya dukung lingkungan yang rendah. Banyaknya kebutuhan akan lahan bagi pertanian dan terutama pemukiman di Yogyakarta dan Jawa Tengah, akibat pertumbuhan penduduk yang cepat. Maka tempat untuk vegetasi hidup dan kehidupan liar makin tersingkir, seperti hutan. Pada saat kondisi darurat, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di lahan di luar lahan pertanian dan pemukiman itu dapat mencukupi bahan pangan untuk sementara waktu itu, yaitu dapat berupa umbi-umbian, buah-buahan, bahkan hewan liar. Bahan bakar pun mudah didapat dari kayu di hutan/kebun. Dengan demikian para korban bencana dapat survive karena alam sekitarnya dapat diandalkan.

Tingkat dan intensitas hubungan antarsesama anggota masyarakat, yang kompak, penuh dengan kegotongroyongan dan semangat persaudaraan dan saling percaya dalam intensitas tinggi akan meningkatkan kemungkinan jumlah korban yang tertolong dan terselamatkan dengan segera, dan akan menentukan lamanya pemulihan pasca bencana. Juga sikap mental yang positif dan proaktif dari setiap pribadi akan memperkuat ketahanan setiap orang untuk pemulihan mental pasca-trauma, dan dengan demikian diharapkan segera dapat saling bekerja sama menuju perbaikan.

Kondisi bangunan dan hasil proyek infrastruktur dan konstruksi mulai dari rumah penduduk sampai hotel, kantor lurah sampai bupati, dari bangunan TK sampai PT, dari pasar tradisional sampai mall, dari tempat usaha rumah tangga sampai pabrik besar, dalam kurun 20 tahun terakhir ini sangat tidak bermutu. Mulai dari bahan bangunan yang tidak bermutu, karena penuh manipulasi dalam produksinya. Contohnya saat ini sangat sulit mencari besi beton ukuran 12 yang betul-betul berdiameter 12 mm. Manipulasi juga terjadi mulai dari distributor material sampai dengan kontraktor yang sarat kepentingan pribadi, ditambah lagi dengan urusan ijin administrasi pembangunan kepada pemerintah yang juga sarat korupsi dan pungli.

Jadilah sudah suatu bangunan sistem yang rapuh yang menjadikan pembuatan /pembangunan bangunan fisik yang rapuh pula dalam arti yang sebenarnya. Hal ini didasari dan diperparah dengan tingkat perekonomian yang rendah dan tidak merata. Jadi harus dimulai dari nol lagi.

Pengetahuan dan kemampuan masyarakat umum dalam membangun rumah tahan gempa juga menentukan ketahanan bangunan dari bencana. Masyarakat Jawa tradisional mempunyai kemampuan membangun rumah yang baik sejak masa prasejarah, namun yang telah menjadi tradisi turun temurun adalah membangun rumah dari kayu. Rumah adat tradisional dari bahan kayu memang tahan gempa -- terutama jika teknik pembuatannya benar -- sebab itu memang sifat dasar kayu, terutama kayu yang bermutu baik, seperti jati dan sonokeling. Namun di masa kini, di mana bahan kayu sulit didapat akibat musnahnya hutan di Jawa, masyarakat dihadapkan pada pilihan lain yaitu memakai bahan bangunan berbahan dasar bumi (batu, kerikil, pasir, tanah liat, logam) dan produk turunannya yang mendapat sentuhan teknologi manusia/ fabrikasi (semen, bata, genting, asbes, kawat, baja).

Penggunaan bahan bangunan berbasis bumi dan turunannya tadi, memerlukan teknik pembuatan tersendiri yang jauh berbeda daripada teknik pembangunan bangunan kayu. Inilah yang ternyata belum dikuasai sepenuhnya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Maka pengetahuan akan teknik membangun rumah tahan gempa inilah yang perlu disebarkan dan ditanamkan, supaya menjadi kearifan lokal, selayaknya membangun rumah adat, mengingat Indonesia adalah wilayah rawan gempa.

Ruang terbuka yang tidak cukup tersedia, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk sebagai tempat penyelamatan diri, pengungsian dan perawatan sementara, serta tempat menghindari runtuhan bangunan jika terjadi gempa bumi.

Banyak petinggi yang berpengalaman dalam penanganan bencana di Aceh yang jauh lebih dahsyat dari pada Yogya, tapi tidak segera dikonsolidasikan kepada bawahan, karena terlanjur dikuasai kepanikan. Diperparah pemerintah dan aparat keamanan tidak bisa mengendalikan kepanikan. Maka masyarakat yang panik pun mudah dipengaruhi dan dikuasai isu-isu menyesatkan seperti masuknya gelombang tsunami ke kota Yogya. Padahal isu itu dihembuskan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan dalam kesempitan. Seperti terjadinya penjarahan sepeda motor dan harta benda dari rumah penduduk oleh kawanan perampok, karena rumah-rumah ditinggalkan pemiliknya begitu saja untuk menyelamatkan diri. Isu tsunami itu juga membuat jatuhnya korban jiwa lebih besar, karena upaya penyelamatan korban yang sedang dilakukan pun bubar karena para penolong lari menyelamatkan diri, sehingga korban sekarat yang masih punya harapan hidup pun akhirnya tewas karena tidak ada tindakan medis lebih lanjut.

Masyarakat tidak sadar lingkungan, tidak tahu kondisi lingkungan sekitar, tidak mawas diri, kurang sosialisai dan pengetahuan, sehingga mudah terpengaruh isu-isu yang tidak benar dan mencelakakan, seperti isu datangnya tsunami yang masuk kota Yogya. Toh, jika pun terjadi tsunami, setinggi 10 meter, gelombang pasang itu ‘hanya’ akan melanda daratan sejauh kurang lebih 5 km dari bibir pantai. Contoh sederhana adalah tidak tahu ketinggian tanah tempat tinggal mereka di atas permukaan laut (dpl). Ketinggian tanah Kota Yogyakarta sendiri terletak di kisaran lebih dari 100 meter dpl. Petunjuk praktis dan sederhana dan mudah dilihat adalah tulisan pada papan nama Stasiun KA Tugu Yogyakarta. Di bawah nama stasiun ada angka +114, yang artinya ketinggian tanah Stasiun Tugu Yogyakarta itu terletak pada 114 meter dpl. Dengan demikian mustahil jika gelombang tsunami dapat mencapai Kota Yogya, apalagi Jalan Malioboro!

Kemudian birokrasi pengurusan pengambilan bantuan yang berbelit. Mental ABS, tidak bisa berinisiatif dan bergerak tanggap secara cepat. Karena budaya masyarakat yang terbentuk seperti itu.

Seiring dengan itu, oleh karena korban bencana begitu banyak, maka banyak RS di Yogya penuh kekurangan daya tampung pasien. Maka banyak korban mengusahakan diri mencari RS ke kota lain. Namun karena kurangnya koordinasi dari berbagai pihak, korban yang dirawat di kota lain, misalnya di Semarang, Jateng dipungut biaya. Masyarakat Indonesia kurang terbina dan tergembleng pengetahuan dan mentalnyasupaya sadar bencana serta sadar akan lingkungan alam sekitarnya. Misalnya mengikuti organisasi Pramuka, PMR atau Pecinta Alam tidaklah wajib, dan hanya dijadikan ekstrakulikuler pilihan saja. Ditambah lagi ada anggapan bahwa ikut organisasi Pramuka atau Pecinta Alam itu kuno, mahal dan bikin capek saja. Ini dikarenakan budaya massal yang terbentuk saat ini adalah budaya konsumerisme dan hedonisme yang gemerlap yang tentu lebih menarik minat anak muda, seperti suka belanja, main band yang sekedar ikut-ikutan, atau kebut-kebutan yang tak terarah. Maka yang mengikuti jenis ekstrakulikuler ini hanyalah siswa yang betul-betul berminat akan alam bebas dan mendapat dukungan penuh orang tuanya; atau siswa yang punya cita-cita menjadi dokter, tentara/ polisi, ahli biologi, geologi dan kehutanan. Jadi sangat subyektif sekali.

Subyektif, namun tidak didasari kesadaran, urgensi dan pengetahuan. Karena masyarakat khususnya orang tua pun kurang sadar (atau disadarkan?) akan pentingnya pendidikan alam bebas. Maka hal inilah yang menghasilkan ketidakmampuan massal sebagian besar masyarakat dalam penanganan swadaya secara mandiri dalam menghadapi bencana dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Kesimpulan

Masih banyak hal yang harus dibenahi dalam upaya penganan bencana, terutama bencana yang memiliki energi merusak yang besar, seperti gempa bumi dan tsunami.

Harapan

Dengan semakin banyaknya pengalaman bencana di negeri kita, maka di masa depan, rakyat dan pemerintah Indonesia semakin terlatih untuk melakukan penanganan bencana secara tanggap, cepat, dan berkelanjutan sampai pemulihan. Seperti halnya penanganan gempa bumi di Simeulue yang kemarin (20/02/2008) terguncang gempa bumi 7,3 SR yang menewaskan tiga orang. Maka sikap untuk siaga, kompak dan tulus ikhlas adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi bangsa Indonesia, untuk mengusahakan keselamatan bersama.

Dengan semakin banyaknya pengalaman bencana di negeri kita, maka di masa depan, rakyat dan pemerintah Indonesia semakin terlatih untuk melakukan penanganan bencana secara tanggap, cepat, dan berkelanjutan sampai pemulihan. Seperti halnya penanganan gempa bumi di Simeulue yang kemarin (20/02/2008) terguncang gempa bumi 7,3 SR yang menewaskan tiga orang. Maka sikap untuk siaga, kompak dan tulus ikhlas adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi bangsa Indonesia, untuk mengusahakan keselamatan bersama.

Untuk memiliki kekayaan mental, harus dimulai dengan kesadaran akan kelemahan yang dimiliki. Bila kita tahu dan sadar kelemahan diri kita sendiri berarti kita mempunyai kesiapan untuk mulai belajar, memperbaiki diri, dilengkapi dengan tekad untuk terus mengasah ketrampilan, dan terbuka terhadap perubahan. Andri Wongso

Komentar

Posting Komentar